삼양식품 '전중윤'이란 이름의 의지

'결핍의 나라'에서 시작된 '배급의 산업'

수작업의 산업, 봉지 하나에 담은 진심

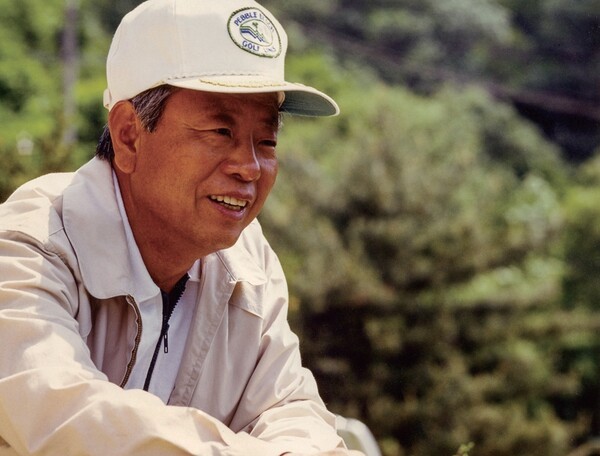

| 스마트에프엔 = 김선주 기자 | 강원도 평창의 황무지를 목장으로 만들었던 사람이 있었다. 잔반으로 끓인 꿀꿀이죽을 먹던 사람들을 위해 '제2의 쌀'을 만들겠다는 사람이기도 했다. 제일생명(현 삼성생명) 사장이던 전중윤은 1963년 가을, 삶의 방향을 산업으로 돌렸다. 누구나 배불리 먹을 수 있는 음식, 바로 라면이었다.

당시 한국은 '무미일(無米日)'을 시행하던 나라였다. 일주일에 두 번, 쌀로 만든 음식을 식당에서 팔 수 없도록 한 제도였다. 남대문시장엔 담배꽁초가 섞인 꿀꿀이죽을 사기 위해 줄이 섰고, 전체 초등학생 4분의 1이 영양실조였다.

전중윤은 그 모습에서 울었고 물었다.

"식족평천(食足平天). 먹는 게 족해야 천하가 평하다. 지금 필요한 건 보험이 아니라 한 끼다."

말은 행동이 됐다. 일본 묘조식품을 찾아가 제면기 두 대를 시가보다 절반 이하로 들여오고 삼양식품을 세웠다. 그가 만든 건 단지 면발이 아니라, 산업으로 연결되는 시작점이었다.

수작업의 산업, 봉지 하나에 담은 진심

초기 삼양라면 공장은 대규모 자동화와는 거리가 멀었다. 스프를 봉지에 넣는 작업은 일일이 저울로 무게를 달아 포장했고 제면기를 제외한 모든 공정은 노동자의 손으로 이뤄졌다.

기계를 다루던 일본 기술자조차 "이렇게 손으로 만든 라면은 본 적이 없다"고 말할 정도였다.

이유는 단순했다. 일자리였다. 자동화보다 고용을 늘리는 것이 낫다고 믿었다.

당시 라면 한 봉지의 가격은 10원. 꿀꿀이죽(5원)의 두 배였지만, 커피(35원), 담배(25원)보다는 저렴했다.

기업이 감수한 적자 위에 국민이 얻은 영양이었다. 일본 라면보다 용량은 15g 더 많았고, 닭육수 베이스로 만들어진 국물은 배고픔을 넘어 '맛'이란 감각을 식탁에 새겨넣었다.

삼양라면은 수많은 '국내 최초' 기록을 남겼다.

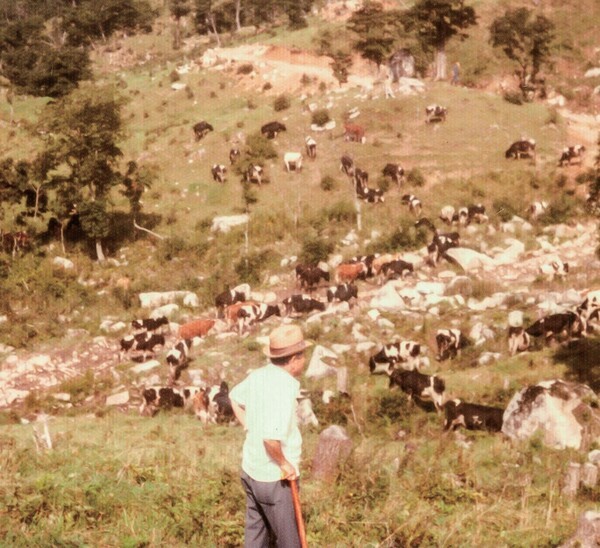

1969년 한국 라면 최초로 베트남에 수출된 것을 시작으로, 1971년 브뤼셀 국제식품콘테스트 출품, 1976년 대관령 목장 운영을 통한 식품 원료 자급 시도 등 선도적인 행보를 이어왔다.

SF마크 제1호 획득, 국내 최초 폴리백 포장 도입 등 품질과 혁신 면에서도 앞장섰으며, 현재까지도 국내 최장수 판매 라면 브랜드로 자리매김하고 있다.

누적 판매량은 150억 개를 넘어섰고, 한국을 대표하는 라면이자 '즉석국수' 개념을 처음 제시한 브랜드로 존재감을 이어가고 있다.

외환 부족 나라에서 생긴 식량산업

삼양라면의 시작은 한 개인의 의지와 함께, 당시 대한민국의 결핍에서 출발했다.

전중윤은 묘조식품으로부터 6만 달러짜리 제면기를 2만7000달러에 들여오며 첫 공장을 세웠다. 정부가 외환이 부족하다는 이유로 5만 달러밖에 지원하지 못한 시절이었다.

라면은 음식이라기보다 당시엔 '국가배급산업'에 가까웠다. 사람들이 라면을 옷감으로 착각했던 이유는, 라(拉)와 면(麵)이 한자로는 각각 실과 면직물의 의미를 가져서였다.

일본에서 기계와 기술을 도입해온 것은 사실이다. 그러나 삼양라면의 성장은 단순한 복제가 아니었다. 한국인의 입맛, 식사시간, 배고픔의 구조에 맞춰 재설계된 라면은 곧 한국형 산업화의 상징이 됐다.

삼양은 이후 대관령 목장에서 자급한 원료를 공급받으며 '가장 한국적인 재료로 가장 세계적인 맛'을 추구했고 라면이 국민식량이란 상징성을 얻을 수 있도록 수많은 시식회와 설명회를 거쳤다.

이 모든 과정이 단지 한 줄의 역사, '국내 최초 라면 삼양라면'으로 요약되는 건 아쉬운 일이다. 그것은 '식량의 국산화'를 넘어 '국민 식탁의 현대화'를 이끌어낸 대중 식문화의 출발점이어서다.

전중윤이란 이름의 의지

그는 보험회사 사장에서, 라면공장의 현장관리자로 변신했다. 창업 당시의 의문 하나 "왜 모두가 배부르게 못 먹는가"가 식품산업을 일으킨 원동력이었다.

삼양라면은 한 기업의 상징이 아니라, 대한민국이 '결핍의 시대'에서 '자급의 시대'로 넘어오게 한 민간 산업의 첫 시도로 기억될 수 있다.

라면 한 봉지의 무게는 100g이지만, 그 안에 담긴 산업의 무게는 그보다 더 무겁다.