스마트에프엔이 찾은 한국금융사박물관

1897년 한성은행을 뿌리로 둔 한국 금융으로 '시간 여행'

| 스마트에프엔 = 한시온 기자 | 우리는 터치 한 번으로 돈을 보내고, AI 챗봇이 대출 상담을 대신하는 시대를 살고 있다. 디지털 뱅킹이 일상화된 지금, 은행은 더는 물리적 공간만이 아니라 스마트폰 속 앱으로 자리매김했다.

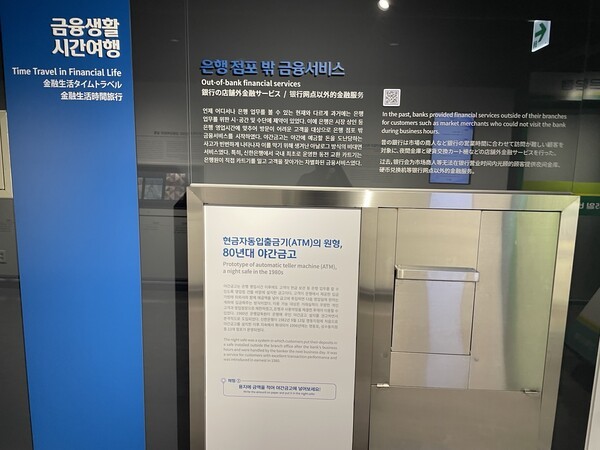

그러나 은행 업무가 ‘사람과 사람’ 사이에서 느리지만 정감 있게 이뤄지던 시절도 있었다. 신한은행이 조성한 한국금융사박물관에 전시된 ‘야간금고’와 ‘동전교환카트기’는 지금과는 다른, 아날로그 금융 문화를 생생하게 보여준다. 철문을 열고 금고 안에 돈가방을 밀어넣던 풍경, 카트 속 동전들이 부딪히며 내는 소리. 이 아날로그의 흔적들은 오늘날의 속도와 편리함 너머에 있는 가치를 다시 떠올리게 만든다.

스마트에프엔은 28일 서울 중구 소재 한국금융사박물관을 방문해, 디지털화 이전 금융이 ‘사람의 손’으로 움직이던 시대의 흔적을 돌아봤다.

한국금융사박물관은 1897년 설립된 한성은행을 뿌리로, 조흥은행을 거쳐 오늘날 신한은행으로 이어지는 한국 금융사의 흐름을 담은 전시공간이다. 고대 화폐부터 근현대 금융기관의 유물과 자료를 통해 한국 금융의 역사와 변화 과정을 한눈에 볼 수 있도록 구성됐다.

박물관에 전시된 ‘야간금고’와 ‘동전교환카트기’는 오늘날의 디지털 창구와는 전혀 다른 시대의 금융을 보여준다. 1980년대 야간금고는 오늘날 현금자동입출금기(ATM)의 시작이라고 할 수 있다. 은행 영업시간 이후에도 고객이 현금을 안전하게 맡길 수 있도록 은행 외벽에 설치된 장치였다. 고객은 은행에서 제공한 입금 가방에 의뢰서와 함께 현금을 넣어 금고에 투입하면, 은행은 다음 영업일에 해당 금액을 지정 계좌에 입금해주는 방식으로 업무를 처리했다.

국내 최초로 신한은행이 운영한 ‘동전교환카트기’는 은행원이 직접 카트를 밀고 시장 골목을 돌며 고객을 찾아가는 이동식 금융 서비스였다. 영업시간 중 은행을 찾기 어려운 시장 상인들을 위해 마련된 이 장치는 네모난 나무 궤짝 형태에서 전동 모터식으로 발전하며 고객 접근성을 높였다.

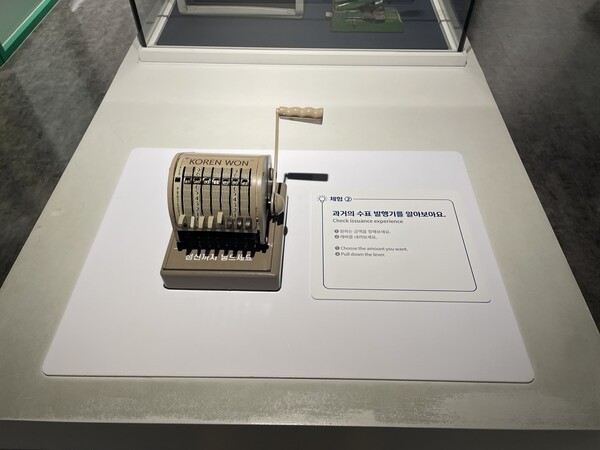

박물관에서 직접 손잡이를 당기면 수표가 인쇄되는 수표 발행기를 체험해볼 수 있다. 과거 은행 창구 직원들이 일일이 눌러 문서를 작성하던 전동 타자기, 현금을 빠르고 정확하게 세기 위해 도입된 지폐 계수기 등도 전시돼 있어, 아날로그 금융이 지닌 감각을 생생히 전달한다.

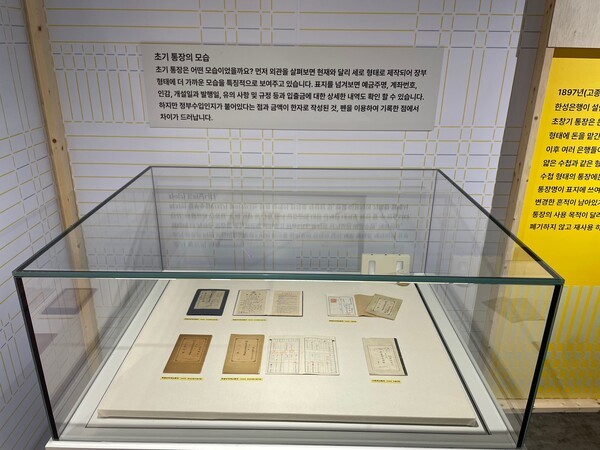

한쪽 전시대에는 지금은 보기 힘든 초기 종이통장도 전시됐다. 현재의 가로형 통장과 달리, 장부처럼 세로로 긴 형태를 띠고 있다. 금액이 한자로 작성된 것, 펜을 이용하여 기록한 점 등이 특징이다.

박물관 한쪽에는 과거 은행이 제공하던 대여금고 모형도 전시돼 있다. 대여금고란 은행이나 금융기관이 임대보증금과 수수료를 받고 고객에게 일정 기간 동안 금고를 빌려주는 서비스다. 고객은 이 안에 통장, 계약서, 귀금속 등 중요 물품을 안전하게 보관할 수 있다.

1984년 신한은행 명동지점에서 처음 도입된 이 서비스는 전국으로 확대되며 한때 고액 자산가들의 필수 금융 서비스로 자리 잡기도 했다.

지금은 디지털 서류 보관함이나 클라우드 서비스로 대체되고 있지만 당시에는 은행 금고가 단순한 물리적 공간을 넘어 신뢰의 상징이자 고객과 은행 간 관계의 증거였다.