'동의'가 오른쪽?···금융 앱에 숨어든 소비자 착각 유도 설계

| 스마트에프엔 = 정윤호 기자 | 디지털 금융이 일상이 된 시대지만 금융 앱의 다크 패턴은 소비자의 합리적 선택을 방해하고 있다. 인터페이스 설계를 통해 본인의 의사와는 다른 결정을 유도하는 사례가 반복되며 규제의 필요성이 커지고 있다.

9일 금융권에 따르면 모바일 앱을 중심으로 예금 수령 계좌 변경 유도, 선택 서비스 기본값 설정, 마케팅 동의 창 배치 조작, 보상 조건 숨기기 등 소비자를 혼란스럽게 만드는 다크 패턴이 각종 금융 서비스에 활용되고 있다.

앞서 공정거래위원회는 지난 2월 전자상거래법 시행령을 개정해 다크 패턴 6가지를 법적으로 금지했지만 금융상품은 적용되지 않는다.

이에 금융위원회는 비대면 금융 상품을 대상으로 한 다크 패턴 규제 가이드라인을 별도로 준비 중이다. 다만 금융소비자보호법과 기존 온라인 설명의무 지침만으로는 모바일 앱에서 발생하는 인터페이스 문제를 포괄하기 어렵다는 한계도 있다.

오른쪽이 '동의'? 위치 바꾼 버튼

서울 송파구에 거주하는 A씨는 최근 자신이 가입한 저축은행의 앱에 접속했다가 예금 수령 계좌를 자사 계좌로 변경하겠냐는 팝업창을 마주쳤다. 평소 금융사 앱에서 오른쪽 버튼은 ‘취소’ 또는 ‘닫기’로 인식했던 그는 무심코 오른쪽 버튼을 눌렀고, 결과적으로 동의를 선택하게 됐다. 이 저축은행은 일반적인 설계와 달리 오른쪽에 '확인'을 배치한 것이다.

보험사 마케팅 창에서도 유사한 방식이 사용된다. '닫기' 버튼을 왼쪽에 배치해 사용자가 습관적으로 오른쪽 버튼을 누르게 만들고, 이로 인해 원하지 않던 마케팅 동의가 이뤄지는 경우도 있다. 이런 구조는 의도적으로 소비자의 판단을 흐리는 다크 패턴의 전형적인 예시로 꼽힌다.

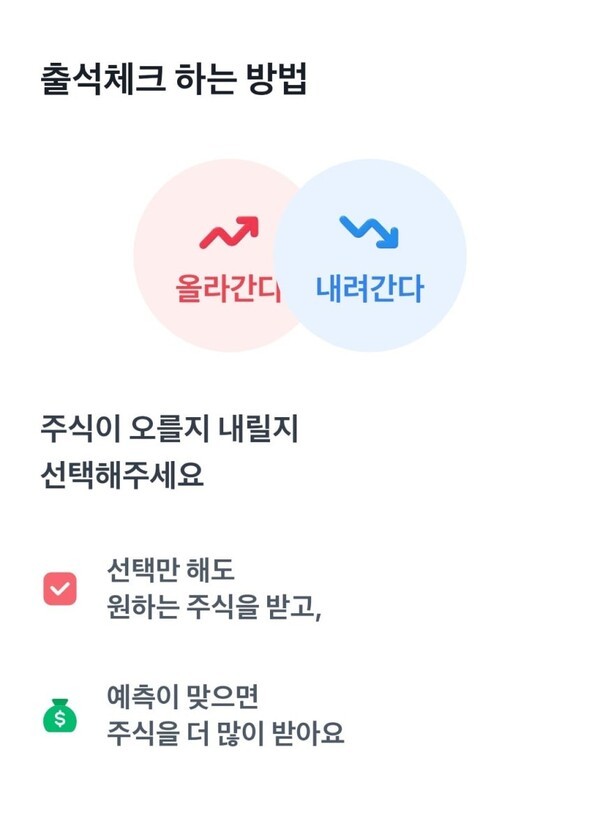

증권사 앱에서는 특정 종목에 대한 관심을 게임처럼 유도해 거래를 증가시키고 수수료 수입을 늘리기도 한다. 리볼빙은 소비자에게 고금리 부담을 줄 수 있는 서비스지만 몇 차례 반복되는 질문을 통해 무의식적으로 가입을 유도하는 방식이 활용된다.

또한 신용카드 발급 시에도 기본 설정이 '100% 리볼빙'으로 되어 있어 소비자가 의도치 않게 불리한 조건을 선택하게 되는 경우도 있다. 일부 금융사 앱에서는 안내문이나 동의 창의 글씨가 지나치게 작거나 비밀번호 입력 없이 거래가 완료되는 등 부주의를 유도하는 기능도 여전히 존재한다.

정수민 자본시장연구원 연구위원은 최근 보고서를 통해 “금융 앱의 다크 패턴은 일반 전자상거래보다 피해가 장기적이며 반복될 가능성이 높다”며 “기존 가이드라인이 설명 책임에만 집중돼 있어 UI 설계에서 발생하는 문제를 다루지 못하고 있다”고 지적했다.