총수일가 지분 고착·자기주식 편법·해외 계열사 출자까지

투명 경영은 아직 머나먼 길

| 스마트에프엔 = 이장혁 기자 | 공정거래위원회가 10일 올해 공시대상기업집단 92곳(총수 있는 81곳, 계열사 3090개)의 주식 소유 현황을 공개했다.

표면적으로는 순환출자 해소와 일부 구조개선의 성과가 드러났지만, 수치를 들여다보면 총수일가 중심의 지배구조가 여전히 공고하고 자기주식과 해외계열사 출자를 통한 우회 지배가 끊임없이 반복되는 실상이 확인됐다.

공정위의 감시와 정보공개가 어느 정도 자율 개선을 유도하고 있으나, 재벌 지배력의 '그림자'는 여전히 짙게 드리워져 있었다.

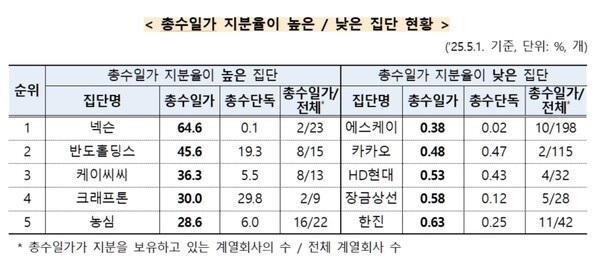

내부지분율은 올해 평균 62.4%로 지난해보다 소폭 상승했다. 총수일가 지분율은 제자리걸음을 이어가면서도 계열사 지분율만 꾸준히 확대됐다. 대형 M&A와 지주사 전환 과정이 결합해 재벌 내부의 '폐쇄적 순환 구조'를 강화한 것으로 풀이된다.

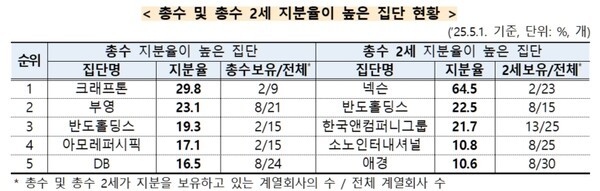

총수 개인 지분율은 크래프톤(29.8%), 부영(23.1%), 반도홀딩스(19.3%) 등이 높게 나타났고 총수 2세 세대의 독점적 지배는 넥슨(64.5%)에서 두드러졌다. 세습 경영의 고리가 시장 논리를 압도했다.

자기주식 보유 현황도 눈에 띈다. 미래에셋생명보험(34.2%), 롯데지주(32.3%), 티와이홀딩스(29.2%) 등은 자기주식을 통한 지배력 강화 방식을 노골적으로 보여주고 있다. 상법 개정 논의가 진행 중인 상황에서 자기주식은 여전히 '경영권 방패' 역할을 하고 있으며, 이는 소액주주 권익을 위협하는 대표적인 문제로 보인다.

국외계열사를 통한 지배력 유지 방식도 드러났다. 롯데, 한화, SK, 카카오, 네이버 등 대기업집단은 해외 계열사를 다수 활용해 국내 계열사에 출자하며 복잡한 소유 구조를 지속했다.

총수일가가 직접 20% 이상 지분을 가진 해외 법인을 통해 국내 계열사를 간접 지배하는 사례는 재벌의 지배고리를 해외로까지 확장하는 방식이다. 단순한 경영 행위라기보다는 견제받지 않는 지배력 유지 장치로 작용할 수 있어, 투명성의 사각지대를 보여준다.

사익편취 규제 대상도 여전히 방대하다. 958개사가 해당되며, 전체의 31%에 달했다. 총수일가가 20% 이상 지분을 가진 회사가 391개에 이르고 이들이 다수 자회사를 거느리며 50% 이상 지분을 확보한 회사가 567개사나 된다. 법적 규제가 강화돼도 구조 자체는 변하지 않았다는 방증이다.

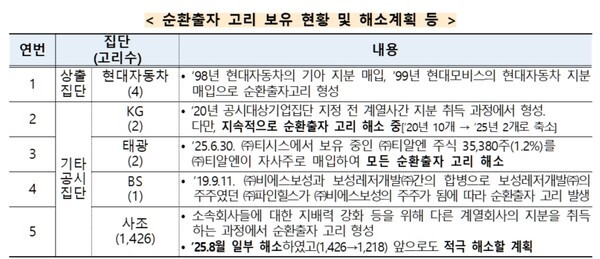

순환출자 해소라는 긍정적인 변화도 있었다. KG와 태광은 순환출자 고리를 끊었고, 사조 역시 일부 순환출자 해소를 이어가고 있다. 이는 어디까지나 일부 집단의 자발적 조정일 뿐이며, 전반적 구조 변화를 이끌기에 부족해 보인다. 여전히 수천 개의 출자고리가 존재하는 현실에서, 순환출자의 '뫼비우스 고리'가 쉽게 끊어질 리 없다.

총수와 임원 보상을 위한 주식 지급 약정은 353건에 달했다. 한화와 유진은 총수 2세에게 양도제한조건부주식(RSU) 계약을 제공하며 세습적 지배구조를 한층 강화했다. 성과보상이라는 외피를 두르고 있지만, 사실상 '지분 세습'을 제도적으로 뒷받침하는 도구로 기능하는 셈이다.

공정위는 시장 감시의 성과를 강조했지만, 동시에 비춰진 그림자는 더 선명해 보였다. 한국 재벌의 지배구조는 여전히 폐쇄적이고 세대를 이어 강화되는 총수일가 권력은 막대한 자기주식과 해외 계열사라는 장치로 보강되고 있다.

공정위가 향후 공익법인 의결권, 채무보증, 내부거래 현황 등을 추가 공개하겠다고 밝힌 것은 분명 의미 있는 행보다. 그러나 정보 공개 이상의 제도적 해소 장치가 뒷받침되지 않는다면, 재벌 지배의 골격은 변하지 않을 것이다.

공정위 발표는 시장이 자율적으로 감시를 수행하도록 유도하는 의미 있는 시도이자, 동시에 한국 대기업 지배구조의 딜레마와 재벌 체제의 오래된 습관을 끊어내기에는 아직 걸어야 할 길이 길다는 것을 확인시켰다.