K-펜, 세계 외교 무대의 새로운 언어 될까

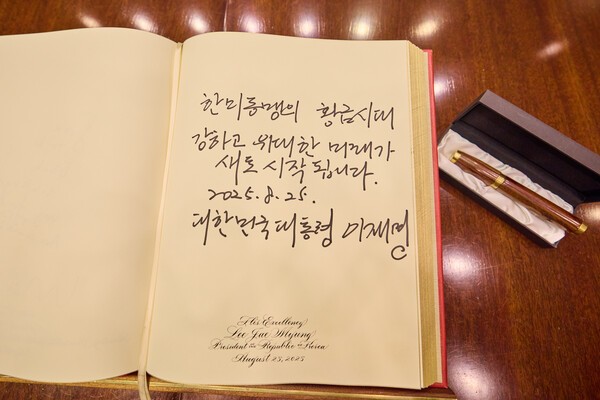

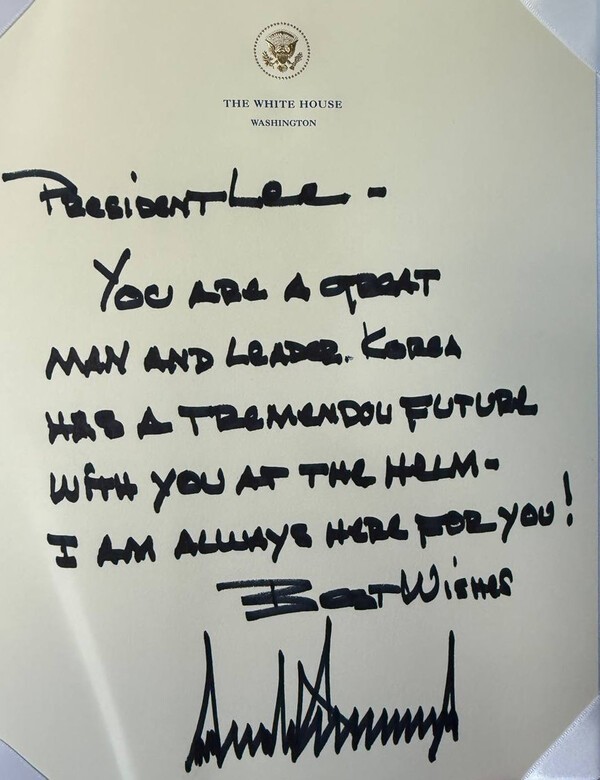

| 스마트에프엔 = 이장혁 기자 | 백악관 조명 아래, 한미정상회담 직전 이재명 대통령이 방명록에 사용한 수제 만년필이 트럼프 대통령의 눈길을 사로잡았다. 트럼프는 두껍고 묵직한 펜을 손에 든 채 "두께가 아름답다"며 연신 감탄했고 이 대통령은 즉석에서 펜을 선물했다. 트럼프는 "사용하지 않고 간직하겠다"며 웃었다. 작은 필기구 하나가 외교의 언어가 된 순간이었다.

태극 문양과 봉황이 새겨진 케이스, 내구성과 필기감을 고려해 모나미 네임펜 심을 다듬어 넣은 제나일의 수제 만년필은 'K-펜'이란 화두를 세상에 던졌다.

역사는 늘 펜촉 끝에서 쓰였다. 1945년 맥아더 장군이 일본 항복문서에 사인할 때 쥔 것은 파카 듀오폴드였다. 냉전 말기, 레이건과 고르바초프가 중거리핵전력협정에 서명한 뒤 서로의 파카 펜을 교환한 장면은 냉전 종식의 아이콘으로 남았다. 1990년 독일 통일의 서명식 테이블 위에는 몽블랑 마이스터스튁이 놓여 있었다.

몽블랑 이름은 알프스 최고봉에서 가져왔다. 눈 덮인 정상에서 영감을 받은 흰 별 로고와 '마이스터스튁(Meisterstück, 걸작)'이라는 제품명은 세계 지도자와 예술가들의 손끝에서 역사를 써 내려갔다. 몽블랑은 권위였고 파카는 화해였으며 크로스는 백악관의 상징이었다.

펜은 권위의 표식만은 아니었다. 그것은 신뢰의 증거였다. 문서에 적힌 글자는 언제든 바뀔 수 있지만, 펜으로 새겨진 서명은 책임의 무게를 끝까지 지닌다.

한미정상회담에서 등장한 한국산 만년필도 기념품이 아니었다. 태극과 봉황을 품은 디자인은 국가의 정체성을, 내구성과 실용성을 고려한 펜심은 기술적 정밀성을 담았다. 이름조차 정해지지 않은 '신생브랜드'였지만, 상징성만큼은 세계적 브랜드들과 어깨를 나란히 한 모습이었다.

트럼프는 (선물받은 펜을) "사용하지 않고 간직하겠다" 했다. 존재만으로 가치가 있다는 의미로 읽힌다.

산업적으로도 이런 이야기는 호재다. 국내 문구시장은 4조원 규모지만 일본 브랜드가 70% 이상을 차지하고 있다. 모나미는 '153' 볼펜으로 60년 넘게 국민의 손을 지켜왔으나 글로벌 경쟁에서는 아직 걸음마 단계다.

전 세계 만년필 시장은 2023년 9억5000만달러에서 2030년 12억달러로 수직 상승할 전망이다. 그 중 프리미엄 만년필 시장은 연평균 6.5% 이상 성장하며 장인정신과 역사적 스토리에 목마른 소비자층을 키우고 있다.

K-펜이 나아가야 할 길은 분명하다. 장인정신을 현대적 디자인과 결합하고 문화적 스토리텔링을 브랜드의 심장에 심어야 한다. 펜에 태극과 봉황을 새겼으니 '태봉(太鳳)'이란 이름은 어떨까. 세계 무대에서 먹힐 수 있는 한국만의 정체성을 담아내는 작업도 필요하다.

몽블랑이 권위를, 파카가 화해를, 크로스가 전통을 새겼듯, K-펜은 신뢰를 새겨야 한다. 그래야 K-팝과 K-뷰티에 이어 또 하나의 세계적 문화 현상으로 폭발할 수 있을 것이다.