완전판매 모니터링 답변 유도···환급금 땐 "나몰라라"

청약서에 나온 설계서 이름 달라···보험사는 "확인 불가"

개인 일탈 아닌 구조적 문제 주목해야 한다는 시각도

| 스마트에프엔 = 김준하 기자 | '우수 보험 설계사' 출신 설계사가 한 가족과의 친분을 이용해 보험계약을 부당하게 유도한 사실이 확인됐다. 이 설계사는 계약 과정에서 타인 명의로 보험 계약을 맺어 보험업법 위반 가능성도 제기된다. 다만 일각에서는 설계사 개인의 일탈보다도 보험 구조 자체의 불공정성을 문제 삼아야 한다는 지적이 나온다.

"자필서명했다에 체크" ···특정 답변 유도한 설계사

24일 스마트에프엔 취재를 종합하면 2022년 초 직장인 A씨는 평소 알고 지내던 보험대리점(GA) 소속 설계사의 권유로 보험 계약을 맺었다. 이 설계사는 과거 생명·손해보험회사에서 26년 이상 근무하며 '우수 설계사'로 선정된 경력이 있는 베테랑이었다. 당시 보험 경험이 없던 A씨는 설계사의 안내에 따라 계약 절차를 진행했다.

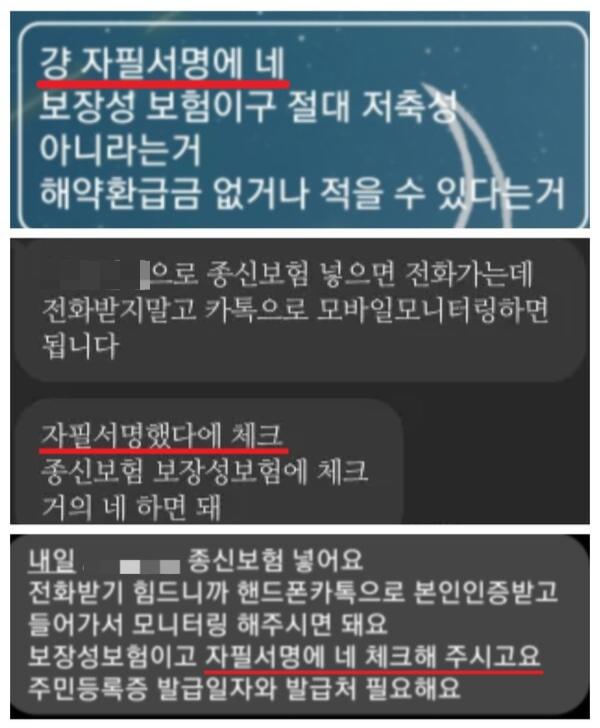

그런데 설계사는 해피콜 설문(완전판매 모니터링)에서 "자필서명했다에 체크하라", "종신보험, 보장성보험에 체크하라", "해약환급금이 없거나 적을 수 있음을 안다고 하라"는 식으로 특정 답변을 유도했다. 이 방식은 A씨의 어머니와 동생에게도 사용됐다.

그 결과 총 19건의 원치 않은 보험계약이 체결됐다는 게 A씨의 주장이다. 가족이 3년여간 납입한 보험료는 총 7800만원이었으나 보험사로부터 돌려받은 해약환급금은 2~3만원에 불과했다.

A씨가 계약이 부당하다며 보험사에 민원을 제기하자 설계사는 수차례 A씨의 자택에 찾아와 민원을 취하하라고 압박하기도 했다.

타인 명의 도용 의혹···보험사는 "확인 불가"

문제는 또 있었다. A씨에게 보험을 권유한 설계사의 이름과, 보험 청약서에 기재된 설계사의 이름이 달랐던 것이다. 설계사의 타인 명의 도용 의혹이 제기되는 지점이다.

A씨는 설계사가 특정 답변을 유도했을 뿐 아니라 만난 적 없는 설계사가 동의 없이 계약을 체결했다는 취지로 금융감독원 분쟁조정 민원을 제기했다.

해당 보험사는 지난해 12월 민원 회신문에서 A씨가 "계약자 및 피보험자란에 이름을 기재하고 자필서명했다"며 "완전판매 모니터링에서도 카카오페이로 인증하고 모바일로 직접 진행했다"고 답변했다. 또한 "중도 해지 시 원금 손실 가능성 등 중요 질문에 정확히 답변했다"고 설명했다.

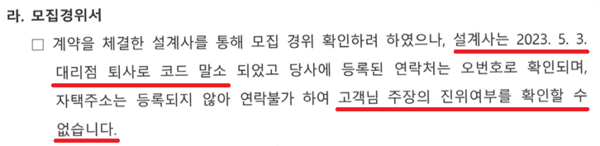

명의 도용 의혹에 대해선 "계약을 체결한 설계사를 통해 모집 경위를 확인하려 했으나 해당 설계사는 이미 대리점을 퇴사해 확인조차 할 수 없게 됐다"고 답했다.

A씨는 "설계사가 본인의 책임을 회피하기 위해 다른 설계사의 명의로 대신 계약을 체결한 듯하다"며 "이로 인해 보험사와 설계사 모두 퇴사한 설계사의 책임으로 '꼬리 자르기' 할 수 있게 됐다"고 주장했다.

보험업법은 다른 보험 모집 종사자의 명의를 이용해 보험계약을 모집하거나 체결해서는 안 된다고 규정하고 있다. 이를 위반할 시에는 금융당국의 제재가 내려질 수 있다.

또한 보험사는 "2015년 금융감독원 보도자료에 따르면 형식적으로 실시한 자필서명이라도 법률적 효력을 부인할 수 없다"며 계약 취소의 근거가 부족하다고 반박했다. 금감원이 소개한 과거 분쟁사례에서도 상품 설명을 제대로 듣지 못하고 형식적으로 답한 소비자의 환급 요구는 받아들여지지 않았다.

설계사 개인 일탈? "불공정한 보험 구조가 문제"

하지만 이 문제가 설계사의 '불완전판매'만의 문제로 봐서는 안 된다는 지적도 나온다. 계약 구조 자체에 근본적 결함이 있다는 것이다.

김미숙 보험이용자협회 활동가는 "A씨가 낸 보험료 대부분은 보험금 지급을 위한 위험보험료가 아니라 보험사 운영을 위한 사업비로 쓰인다"며 "해약 시 돌려받을 돈이 거의 없는 구조"라고 설명했다. 즉, 보험사가 고객이 납입한 금액에서 회사 사업비로 먼저 떼어낸 뒤 남은 돈을 해약환급금으로 지급하는 구조 자체가 불공정하다는 의미다.

김 활동가는 "보험회사는 계약자의 돈이 정확히 어떤 용도로, 어떤 계약에 따라 쓰이는지 제대로 설명하지 않는다"며 "이는 계약 자체의 중대한 하자"라고 강조했다.

이어 그는 "완전판매 모니터링은 설계사의 잘못이 없음을 계약자가 증명하는 절차에 불과하다"며 "이는 계약 자체의 하자가 없음을 증명하는 게 아니다. 이번 사건에서 불완전 판매 여부를 따지는 건 의미가 없고 계약 구조 자체의 문제를 따지는 게 중요하다"고 주장했다.

- "금융권 IT 인력 비중 11% 불과"···업권·회사별 격차 뚜렷

- [현장] "가장 위험 한 곳, 보호는 없었다"···교통사고조사원이 거리에 나선 이유

- 자동차보험 부정수급 대책 공방···"과잉치료 억제vs환자 권리 침해"

- [뒤통수 치는 의료자문 ④] "의료자문은 명칭 사기"···김미숙 활동가의 '팩트폭력'

- [뒤통수 치는 의료자문 ③] 이럴 거면 손해사정사 왜 있나···'유명무실' 감독규정

- [뒤통수 치는 의료자문 ②] 보험금 부지급은 '답정너?'···메리츠화재, 사문서 변조 정황

- [뒤통수 치는 의료자문 ①] 보험사 믿었다 날벼락···사기꾼으로 몰린 계약자들

- 유안타증권, 사모펀드 불완전판매 등 적발···임원 제재 및 과태료 2400만원

- 교보생명, 환경뮤지컬로 초등학생 대상 환경교육

- 보험산업, 내년 성장률 2.3%로 둔화···수익성 둔화에 정부 대응 시급