보험사의 '의료자문'이 보험금 지급 거절 수단으로 쓰인다는 비판이 끊이지 않습니다. 약관상 보험금 지급 요건을 충족했음에도 '불필요한 진료'라는 의료자문 결과 하나로 뒤집어지는 사례가 속출합니다. 의료자문 담당 보험사로부터 자문료를 받는 구조라는 점에서 공정성에도 의문이 제기됩니다. 이에 본보는 의료자문 관련 제도에 내재한 허점을 파헤치고자 합니다. <편집자주>

| 스마트에프엔 = 김준하 기자 | 보험업감독규정은 보험회사가 손해사정서에 따라 보험금을 지급해야 한다고 규정하지만, 위반 시 제재 규정이 미비해 사실상 무용지물이라는 지적이 나온다. 실제로 손해사정서가 계약자의 보험금 지급에 반영되지 않음에도 보험사와 금융당국이 소극적으로 대응하는 사례가 나타나 주목된다.

보험계약자 "손해사정서대로" vs 보험사 "동시 자문하자"

백내장 수술 후 보험금을 청구했더니 "수술 적정성이 부족하다"라는 의료자문을 근거로 지급 거절 통보를 받은 P씨. 결과를 받아들이지 못하고 보험사(메리츠화재)의 동의를 얻어 손해사정사를 선임했다. 손해사정사는 의료 기록 등을 검토한 뒤 '보험금 전액을 지급해야 한다'는 결론을 담은 손해사정서를 메리츠화재에 제출했다.

그러나 메리츠화재는 '동시 자문'(*아래 설명)을 하자고 주장했다. P씨와 손해사정사가 보험업감독규정을 근거로 "손해사정서대로 지급해야 한다"고 맞서자, 보험사는 "더 이상 할 말이 없다"며 소통을 중단했다.

동시 자문은 보험금 지급과 관련한 의학적 소견에 보험사와 계약자가 이견을 보일 때, 제3의 병원 전문의를 지정해 소견을 받는 절차다.

P씨는 "보험사는 보험금 부지급 안내문을 한 차례 보냈을 뿐, 별도의 손해사정서 보정 요청조차 하지 않았다"며 "보험사가 손해사정서대로 보험금 지급을 하지 않는다면 손해사정 제도가 무슨 소용이 있느냐"고 주장했다.

또한 P씨는 메리츠화재에 보험사기방지특별법에 근거해 과태료를 부과해달라는 민원을 금융감독원에 제기했으나, 거의 1년째 유의미한 답변을 받지 못했다고 했다.

한 금융당국 관계자는 "손해사정서의 내용이 허위이거나 약관을 위반하는 경우에는 보험금 지급을 거부할 수 있다"면서도 "구체적인 상황이 더 중요하다"는 단서를 달았다.

감독규정 "손해사정서에 따라 보험금 지급해야"···그러나 위반 시 제재 규정은 미비

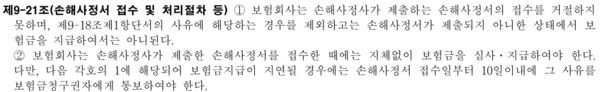

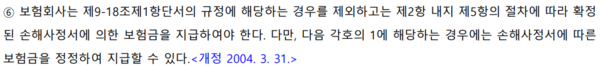

보험업감독규정 제9-21조는 '보험회사가 손해사정서를 접수하면 지체 없이 보험금을 심사·지급해야 하며, 손해사정서에 따른 보험금을 지급해야 한다'고 규정한다. 하지만 이를 위반해도 보험사를 처벌할 규정은 미비하다. 이 때문에 보험사가 손해사정서 대신 의료자문을 근거로 보험금을 미지급해도 이를 견제할 장치가 부족한 실정이다.

보험연구원은 한 보고서에서 "보험업감독규정에 따라 보험회사는 손해사정서에 따라 보험금을 지급할 의무가 있지만, 위반 시 제재조항은 없어 손해사정서에 확정성을 부여했다고 보기 어렵다"고 분석했다.

제재 규정이 전혀 없는 것은 아니다. 보험사기방지특별법에 따르면 정당한 사유 없이 보험금 지급을 지체·거절한 보험사에는 1000만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 그러나 의료자문이 '정당한 사유'로 인정될 소지가 있고, 제재가 내려진다 해도 오랜 시간이 걸린다. 최대 과태료 1000만원에 그치는 처벌 수준도 지적된다.

소비자 보호 장치라지만···현실에선 무력한 손해사정사

보험연구원은 다른 보고서에서 "보험회사는 정보·전문성·교섭력 측면에서 보험계약자보다 절대적 우위를 갖는다"며 "제3자의 개입이 없다면 보험사가 보험금에 대한 대부분의 통제권을 가질 것"이라고 지적했다.

여기서 '제3자'가 바로 독립적인 손해사정사다. 보험사의 우위를 견제하기 위한 장치인 셈이다. 하지만 P씨의 사례처럼 보험사가 손해사정사의 결론을 무시하고 '동시 자문' 등을 요구하면, 소비자 보호를 위한 제3자의 개입이 사실상 무력화된다.

한 손해사정사는 "보험사가 자신들이 고용한 손해사정사에게 보험금 삭감을 유도한 사례가 많다 보니, 지난해 금융위원회가 감독규정을 개정했다"며 "반대로 계약자가 고용한 손해사정사의 의견은 무시하는 이중 전략을 쓰는 것으로 보인다"고 말했다.

실제로 금융위는 지난해 7월, 손해사정업자별로 보험금액·손해율을 근거로 보험금 삭감을 유도하는 행위를 금하는 감독규정을 신설한 바 있다.

<후속기사로 이어집니다.>

- 5대 은행 예대금리차, 7월 평균 1.47%p···전북은행 6.03%p '최고'

- 한은, 기준금리 2.50% 동결···네 차례 인하 후 두 차례 유지

- 상반기 보험사 순이익 15% 감소···손보사 일제히 '뚝'

- [뒤통수 치는 의료자문 ①] 보험사 믿었다 날벼락···사기꾼으로 몰린 계약자들

- 5대 손보사, 지난해 의료자문 줄었지만···보험금 지급 '거절'은 늘었다

- [주간금융] 두나무 226억 추징금···신한베트남은행 37억 횡령

- 부당 '보험 갈아타기', 보험료 대납···대리점·보험사 불법 영업 제재

- 우리은행, 산자부와 중견기업 금융지원 계획 밝혀

- 한국산업은행, 프랑크푸르트지점 개설

- IBK기업은행, 19억원 금융사고···"업무상 배임"

- [뒤통수 치는 의료자문 ④] "의료자문은 명칭 사기"···김미숙 활동가의 '팩트폭력'

- IBK기업은행, 관세 피해기업 지원···총 1조원 규모

- 조좌진 롯데카드 대표, 해킹 사태에 "변명 여지 없어, 전액 보상"

- [주간금융]롯데카드 해킹 "전액 보상"···기업은행 19억원 금융사고

- iM뱅크, 영남대학교·의료원과 금융거래 업무협약 체결

- [금요일 오후공시] 주요 7개 손보사 설계사 제재···대리서명·보험료 대납 등 적발

- 자동차보험 부정수급 대책 공방···"과잉치료 억제vs환자 권리 침해"

- 보험료 7800만원 납부, 받은 건 고작 3만원···"보험사 불공정 구조 뜯어고쳐야"

- [2025 국감] 제멋대로 '백내장 수술 분쟁·의료자문'···고질적 보험 갈등 언제 끝나나

- [인터뷰] "보험료, 어떻게 쓰이는지 아십니까?"···김미숙 활동가의 통렬한 고발