KB·신한·하나·우리 등 4대 금융그룹이 사상 최대 실적을 이어 가고 있지만, 내수 중심의 영업구조를 벗어나지 못한 상황에 처해 있습니다. 이에 스마트에프엔은 세 차례 기사를 통해 미국·일본 등 선진 금융의 해외 진출 현황을 비교하고, 글로벌 경쟁에서 뒤처진 역사적 배경을 짚어보며, 포화된 국내 시장과 줄어든 인구의 한계를 돌파하기 위한 각 금융그룹의 미래 전략을 분석합니다. <편집자주>

KB·신한·하나·우리 등 4대 금융그룹이 지난 상반기 10조원이 넘는 순이익을 냈지만 여전히 내수 중심 사업 구조를 완전히 벗어나지 못하고 있다. 각 사가 해외사업 확장에 공을 들이고 있으나 아시아 시장 편중이 뚜렷하고, 국내 금융사 간 출혈경쟁과 대형 금융사고 등 리스크에 직면해 있다.

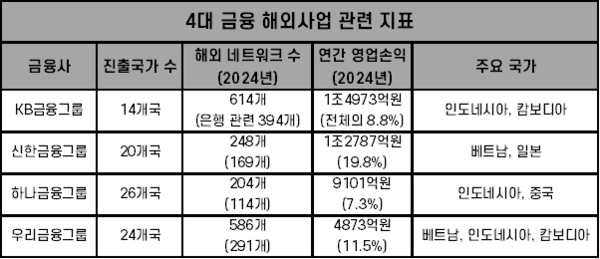

지난해 KB금융그룹이 약 1조4973억원의 영업이익을 올리며 4대 금융 중 가장 많았지만, 비율로 보면 전체 영업이익의 8.8%에 불과했다. 반면, 신한금융은 19.8%를 차지하며 가장 높은 비중을 보였다. 해외 네트워크 확장 측면에서는 하나금융이 26개국으로 가장 많은 국가에 진출했고, 해외 지점 수는 KB금융그룹이 582개로 가장 많았다. 4대 금융그룹 모두 인도네시아, 베트남, 캄보디아 등 동남아시아를 핵심 전략 지역으로 삼아 시장 공략에 집중하고 있는 것으로 나타났다.

이에 은행·비은행·정책기관이 전략적 협력을 통해 해외 진출을 꾀해야 한다는 시각이 나온다. 또한 정부가 규제 완화에 나서고 있지만, 대형 프로젝트 참여의 제도적 제약과 현지 금융당국의 불확실한 규제 등 '이중 장벽'을 해소할 대안이 필요하다는 목소리도 커지고 있다.

KB금융의 '3X3 전략'···인도네시아는 '아픈 손가락'

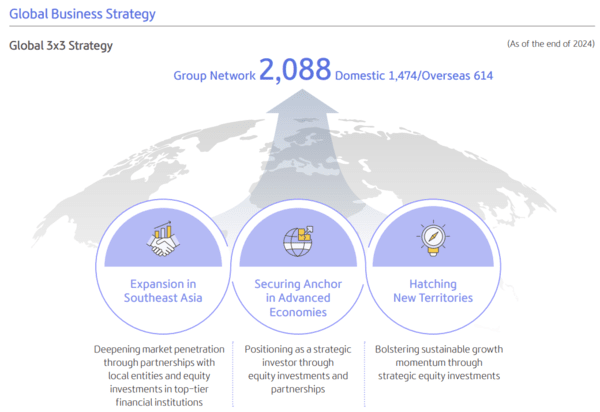

KB금융은 동남아·선진국·신규지역을 축으로 한 ‘3X3 전략’을 내세워 해외사업을 추진하고 있다. 현재 해외사업 비중은 10% 이하지만 2030년까지 30%, 2040년까지 40% 달성을 목표로 하고 있다.

KB국민은행의 주요 해외법인으로는 인도네시아 부코핀은행(172개 지점)과 캄보디아 프라삭은행(188개 지점)이 있다. 두 법인의 지점 수는 전체 은행계열 지점 수(394개)의 91.3%를 차지한다.

인도네시아는 올해 5% 이상의 경제성장률이 예상되며, 가공산업·화약·제약 분야 등 내수산업이 성장을 이끌고 있다. 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 향후 5년간 8%의 성장 목표를 내걸고 제조업 육성을 추진하고 있다. 인도네시아의 부코핀은행은 현지에 진출한 전기차·농업 등 분야의 국내 회사에 기업금융·IB 사업을 확대하고 있다.

문제는 부코핀은행이 수년째 큰 폭의 적자를 내고 있다는 점이다. 최근 3년간 ▲2022년 8021억원 ▲2023년 2613억원 ▲2024년 3606억원의 순손실을 냈다. KB금융의 해외사업 비중 목표를 달성하려면 인도네시아 사업 정상화가 반드시 필요할 것으로 분석된다.

리스크 관리에 대한 금융당국의 지적도 있었다. 금융감독원은 올해 2월 국민은행이 부코핀은행에 2000억원을 지원하는 과정에서 리스크관리위원회를 사후 개최한 점을 문제 삼으면서, 충분한 리스크 검토 없이 사실상 지원을 미리 결정했다고 지적했다.

정치권에서도 우려가 제기됐다. 조승래 더불어민주당 의원은 지난해 10월 "부코핀은행은 2020~2023년 손실이 1조5000억원"이라며 "인도네시아에 투자한 다른 은행 중에는 이익을 내는 은행도 있다"며 은행의 낮은 수익성을 꼬집었다.

한편, 캄보디아의 프라삭은행은 ▲2022년 2339억원 ▲2023년 1157억원 ▲2024년 1319억원의 순이익을 내며 안정적인 실적을 보이고 있다. KB금융은 "캄보디아에서 올해 약 6% 성장률이 전망된다"고 밝혔다. 프라삭은행은 현지인을 대상으로 한 주택자금대출 및 소액 대출, 예적금 상품 등을 제공한다.

다만 KB금융은 "캄보디아에서 외국인투자 부진과 한계차주 증가 등이 잠재적 리스크"라고 설명했다.

국민은행 한국 본점은 현재 뉴욕·런던·홍콩·도쿄·오클랜드·베트남(호치민·하노이)·인도(첸나이·푸네)·싱가포르 등지에 지점을 두고 있다. KB금융은 올해 베트남, 인도, 홍콩의 높은 성장을 전망했다.

신한금융, 베트남과 일본 중심으로 꾸준한 성장

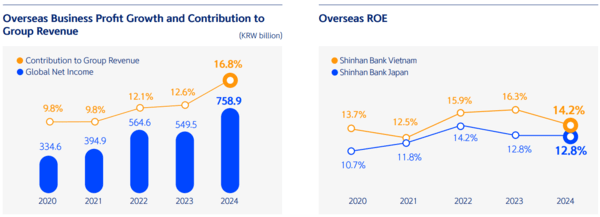

신한금융은 해외사업 비중을 꾸준히 확대하고 있다. 지난해 해외 순이익은 7589억원으로, 전년 대비 38.1% 증가했다. 순이익 기준 해외 비중은 2020년 9.8%에서 2024년 16.8%로 올랐고, 영업이익 비중은 19.8%였다. 2030년까지 글로벌 손익 비중을 30%까지 높이는 것이 신한금융의 목표다.

베트남과 일본이 신한금융 해외사업의 양대 축이다. 신한베트남은행과 일본의 SBJ은행은 지난해 해외사업에서 각각 30%대, 20%대의 순이익 비중을 기록했으며, 11조6600억원, 16조1700억원의 자산을 가지고 있다.

신한베트남은행은 지난해 2640억원의 순이익을 거두며 역대 최대 실적을 냈다. 2017년 ANZ은행의 베트남 리테일 부문을 인수했고, 직원 98%를 현지 인력으로 고용하며 현지화에 성공했다는 평가를 받는다. 신한금융은 사업보고서에서 “베트남 내 외국계은행 1위의 입지를 다졌다”고 자평했다.

일본에서는 SBJ은행이 지난해 1460억원의 순이익을 올렸다. SBJ은행은 한국계 중 유일한 일본 현지법인이다. 올해 1분기 당기순이익은 380억원으로, 전년 동기 대비 16.3% 늘었다.

일본에서의 호실적에 따라 진옥동 신한금융 회장의 ▲일본 오사카 지점장 ▲일본 SH캐피탈 사장 ▲SBJ은행 법인장 등 경력이 재조명되기도 한다.

하나금융, 올해 말까지 해외비중 40% 목표···지난해 15%

하나금융은 사업보고서에서 "포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위해 적극적인 해외진출에 앞장서고 있다"고 밝혔다. 2020년에는 해외 사업 비중을 2025년 말까지 40%까지 높이겠다고 발표하기도 했다.

지난해 하나금융의 해외 순이익은 5656억원으로, 그룹 전체 이익(3조7388억원)의 15.1%를 기록한 바 있다.

하나금융의 주요 거점은 인도네시아와 중국이다. 하나금융의 지난해 해외 영업수익 9100억원 중 1744억원(19.2%)을 인도네시아에서, 1646억원(18.1%)을 중국에서 기록했다. 1000억원대 수익을 낸 곳은 두 곳이었다.

중국 현지법인 하나은행 중국유한공사는 디지털·플랫폼 위주의 리테일 영업을 추진하고 있다. ▲2015년 모바일뱅크 출시 ▲2019년 알리바바와 제휴해 비대면 소액모바일 대출 출시 ▲2021년 포탈기업 바이두와 제휴 등 사업을 벌이고 있다. 2022년에는 한국계 은행 중 최초로 중국에서 개인대출 100억위안을 달성했다.

하나금융은 ▲2022년 대만 ▲2023년 미국 ▲2024년 헝가리 등에 지점과 사무소를 개설했다. 오는 8월에는 미국 현지법인 하나뱅크USA에서 LA지점을 열 예정이다.

우리금융, 동남아 중심 사업 + 폴란드 진출···지난해 대형 금융사고

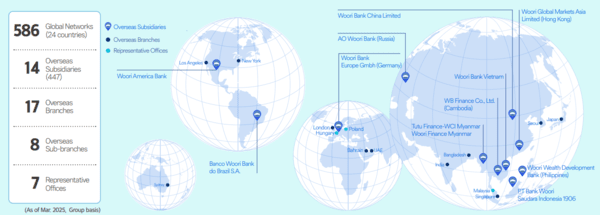

우리금융은 2030년까지 해외 순이익 비중을 30%로 확대하겠다는 목표를 밝혔다. 지난해 해외 영업이익은 4873억원으로, 전체 영업이익(4조2552억원)의 11.5% 수준이었다.

주요 거점은 베트남·인도네시아·캄보디아 등 동남아시아 국가들이다. 베트남우리은행(18개 지점), 인도네시아우리소다라은행(161개 지점), 캄보디아우리은행(143개 지점)에는 지난해 기준 각각 약 900명, 1700명, 4000명의 임직원이 근무한다.

다만 인도네시아와 캄보디아에서의 최근 실적은 좋지 않다. 우리소다라은행의 순이익은 2023년 603억원에서 2024년 568억원으로 약 5.8% 감소했다. 같은 기간 캄보디아우리은행의 순이익은 252억원에서 -148억원으로 적자 전환했다. 이로 인해 우리은행의 동남아 3국 법인의 순이익은 2023년 1452억원에서 2024년 1035억원으로 28.7% 감소했다.

지난 6월 우리소다라은행에서는 7850만달러(약 1090억원)의 외부인 사기로 인한 금융사고가 발생한 바 있다. 연간 순이익을 훌쩍 넘는 대형 사고로, 은행의 잠재적 손실 부담이 커질 것으로 분석된다.

한편, 우리은행은 올해 4월 국내은행 최초로 폴란드 수도 바르샤바에 폴란드 지점을 개설했다고 밝혔다. 바르샤바에는 한화에어로스페이스·현대로템·한국항공우주산업(KAI) 등 방산기업들과 삼성전자·LG전자·현대차·기아차 등 기업의 현지법인들이 진출해 있다. 우리은행은 2017년 폴란드의 공업도시 카토비체에 사무소를 설치하고 기업 자금조달과 중계 서비스 등 업무를 수행해 왔다.

우리은행은 이번 폴란드 지점 개설로 런던지점, 유럽우리은행에 이어 유럽에 세 번째 거점을 확보하게 됐다.

아시아 편중, 국내사 간 출혈경쟁···극복 가능할까

국내 금융그룹의 해외점포는 아시아 지역과 은행 중심으로 편중돼 있다. 2024년 기준 아시아 점포는 총 140개로 전체 해외점포(206개)의 68.0%를 차지했다. 동남아 8개국에만 65개(31.6%)가 몰려 있다.

한국금융연구원은 보고서에서 "국내 금융사가 현지·외국 금융사와 경쟁하기보다는 다른 국내 금융사와 경쟁하는 경향을 보인다"고 지적했다.

업권별 불균형도 뚜렷하다. 2022년 기준 해외점포(사무소 제외)의 41.7%가 은행에 집중돼 있었다. 증권사(14.9%), 보험사(12.4%), 자산운용사(14.1%), 여전사(16.9%)의 비중보다 월등히 컸다.

특히 독일·프랑스·일본의 글로벌 보험사의 경우 2023년 기준 총순이익·총자산에서 해외사업 비중이 각각 66.8%, 61.2%를 차지한 반면, 국내 생명보험사는 1.5%, 0.5%, 국내 손해보험사는 0.5%, 1.7% 정도에 불과한 것으로 조사됐다.

한국금융연구원은 "국내 금융사 간 출혈경쟁을 완화하고 비은행의 해외진출을 촉진해야 한다"며 "특정 금융사가 독자적으로 해외에 진출하는 방식보다는 은행, 비은행, 정책금융기관 등이 협력해 현지 대형 금융사의 지분을 공동으로 인수하는 전략을 검토해야 한다"고 제언했다.

금융당국도 해외진출에 관한 규제 완화에 나섰다. 금융위원회는 지난해 초 ▲역외금융회사 투자·해외지사 설치시 '사전신고' 의무를 '사후보고'로 전환 ▲해외직접투자의 중복 신고·보고 부담 해소 ▲영업이 불가능하던 해외사무소의 영업 일부 허용 등 규제 개선안을 발표했다.

다만 금융권에서는 과감한 투자를 위해 개선돼야 할 규제가 여전히 남아 있다는 지적이 나온다. 은행법에 따르면 해외 현지법인은 자기자본의 25% 내에서 대출할 수 있도록 제한하는데, 이것이 큰 계약을 맺는 것에 걸림돌이 된다는 것이다. 한 은행권 관계자는 "큰 프로젝트에 금융을 제공하고 싶어도 한국계 해외법인은 자기자본의 한계 때문에 금액을 맞추기가 어렵다"고 말했다.

현지 금융당국의 불확실한 제재 기준 등 '보이지 않는 장벽'도 있다. 금감원에 따르면 4대 은행은 지난해 해외 금융당국으로부터 31건의 제재 처분을 받았다. 하나은행이 인도에서 재화용역세(GST)를 미납했다는 이유로 10억원이 넘는 과태료를 받은 사례, 신한은행이 멕시코에서 데이터 관리 미흡으로 제재를 받은 사례 등이다.

금융권 관계자는 "은행법과 현지 규제 등 이중 장벽을 해소할 제도 개선이 병행됐으면 한다"며 "금융사 입장에서도 현지화 전략과 리스크 관리 체계를 한층 정교하게 구축하도록 노력 중"이라고 말했다.

- [주간금융] '집사 게이트' 투자사 줄소환···금감원 직원들 "금소처 분리 반대"

- 타인 명의로 영업하며 수수료 챙긴 보험설계사 덜미···과태료 400만원

- 키움증권, 변경약관 통지의무 위반 덜미···과태료 720만원

- ['연못 속 고래' 4대 금융 ②] 150년 앞선 美, 실패 딛고 세계로 日, IMF 트라우마 갇힌 韓

- Sh수협은행, 8년전 대출사기 뒤늦게 수면 위로···"고의적 은폐ㆍ늑장보고 절대 아냐"

- ['연못 속 고래' 4대 금융 ①] 역대급 실적에도 해외 비중은 10%대···포화시장·인구절벽에 갇혔다

- [현장] iM라이프 노조 "사측이 독불장군식으로 임금체계 변경"

- [현장] "백내장 보험금 부지급이 웬말이냐"···금융당국 수장·손보협회장 등 피고발

- IMF, 올해 한국 성장률 전망치 1.0% → 0.8%

- [초점] 수협은행, 15억 대출사기 은폐했나···강신숙·신학기 내부통제 도마

- [초점] 8개 금융지주 상반기 엇갈린 희비···순이익 '착시효과' 걷어내 보니

- 양기태 Sh수협은행 부행장보, 한국생산성본부 특별상 수상

- 하나금융그룹, 22년 만에 美 신규 채널 'LA지점' 신설···글로벌 진출 가속화

- 최초 비과세배당 앞둔 우리금융···배당수익률 ↑, 여전한 저평가