KB·신한·하나·우리 등 4대 금융그룹이 사상 최대 실적을 이어 가고 있지만, 내수 중심의 영업구조를 벗어나지 못한 상황에 처해 있습니다. 이에 스마트에프엔은 세 차례 기사를 통해 미국·일본 등 선진 금융의 해외 진출 현황을 비교하고, 글로벌 경쟁에서 뒤처진 역사적 배경을 짚어보며, 포화된 국내 시장과 줄어든 인구의 한계를 돌파하기 위한 각 금융그룹의 미래 전략을 분석합니다. <편집자주>

| 스마트에프엔 = 김준하 기자 | 미국과 일본은 오랜 시간에 걸쳐 글로벌 금융 경쟁력을 다져온 반면, 한국의 금융산업은 내수 중심의 틀을 좀처럼 벗어나지 못하고 있다. 미국은 18세기부터 은행 시스템을 구축한 금융 선두주자였고, 일본은 두 차례의 해외확장 실패를 딛고 메가뱅크 중심의 글로벌 전략을 성공시켰다. 그러나 한국은 1997년 외환위기 이후 해외 진출이 급격히 위축됐고, 여전히 글로벌 경쟁력 확보를 위해 갈 길이 먼 상태다.

미국: 18세기에 은행 설립···韓 해방 전부터 거대 금융시장 형성

미국의 금융 역사는 한국보다 150년 이상 앞서 시작됐다. 미국 독립 이후인 1782년, 미국 최초 상업은행이자 중앙은행 역할을 한 북미은행(Bank of North America)이 설립됐고, 1800년대 중후반에는 리먼 브라더스, 골드만삭스, JP모건 등 오늘날 글로벌 금융을 대표하는 대형 종합금융사들이 등장하기 시작했다. 1900년대 초에는 뱅크오브아메리카, 메릴린치 등 후발 주자들도 탄생하며 시장이 확장됐다.

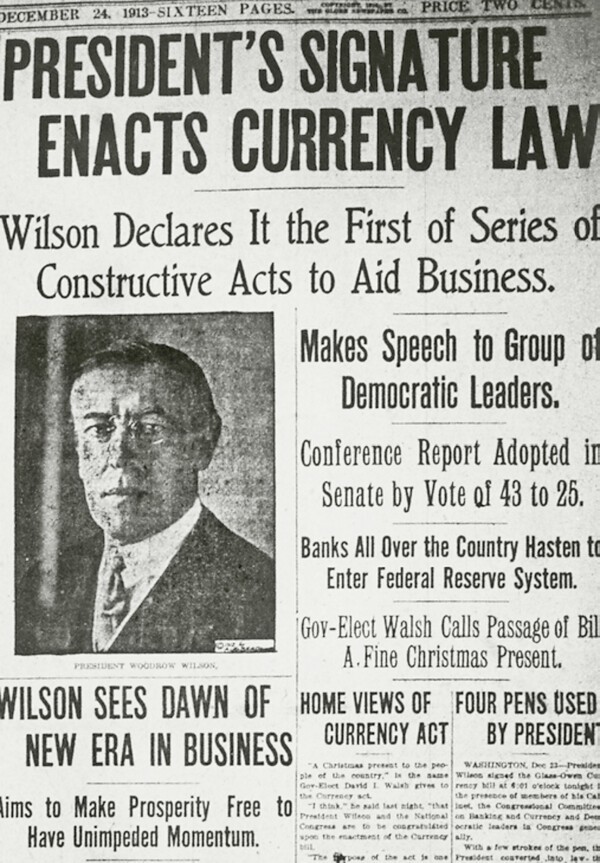

1913년 미국은 현재의 중앙은행인 연방준비제도(Fed)를 설립하며 금융 시스템을 고도화했다. 이후 1929년 대공황이 발생할 당시에는 1만개에 가까운 은행이 파산할 정도로 거대한 시장이 형성돼 있었다. 한국이 일제강점기를 겪던 시절, 미국에는 이미 거대한 시장이 있었다.

미국은 1944년 브레튼우즈 체제 확립으로 미국 달러는 기축통화 지위를 차지했고, 1971년 닉슨 대통령의 금본위제 폐지로 '달러 패권'은 더욱 강화됐다.

1999년 '글래스-스티걸법'의 폐지는 미국 금융업의 체급을 키운 조치였다. 대공황 직후인 1933년 제정된 이 법은 상업은행과 투자은행의 업무 영역을 엄격히 분리했으나, 월가의 강력한 로비와 정책당국의 규제완화 기조 속에서 폐지됐다. 이를 계기로 시티, 체이스맨해튼 등 대형 은행이 증권·보험업에 진출해 종합금융사로 성장할 수 있었다.

다만 글래스-스티걸법의 폐지는 여러 논란을 낳기도 했다. 금융사들의 무분별한 투기, 리스크관리 약화 등의 원인이 됐다는 지적과 함께 2008년 서브프라임 모기지 사태의 배경 중 하나로 지목됐던 것이다.

미국 거대 금융사의 자산 규모는 수조달러 수준이다. 2024년 기준 ▲JP모건체이스 3조5000억달러 ▲뱅크오브아메리카 2조5500억달러 ▲웰스파고 1조7430억달러 ▲시티 1조6990억달러 등이다.

일본: 두 차례 실패 딛고 글로벌화 성공

일본의 금융시장은 두 차례의 해외확장 실패를 겪었다.

첫 번째 실패의 시작점에는 '플라자 합의'가 있었다. 플라자 합의는 1985년 9월 미국·일본·독일(당시 서독)·프랑스·영국 등 5개국이 발표한 환율 정책 합의로, 미 달러화의 가치를 엔화와 마르크화 등 통화 대비 떨어뜨리기로 한 내용을 담았다. 당시 엄청난 ‘달러 강세’ 속에서 미국의 대규모 무역 적자를 해소하기 위한 조치였다. 이 합의로 이후 2년간 엔화와 마르크화는 달러 대비 각각 65.7%, 57% 절상됐다.

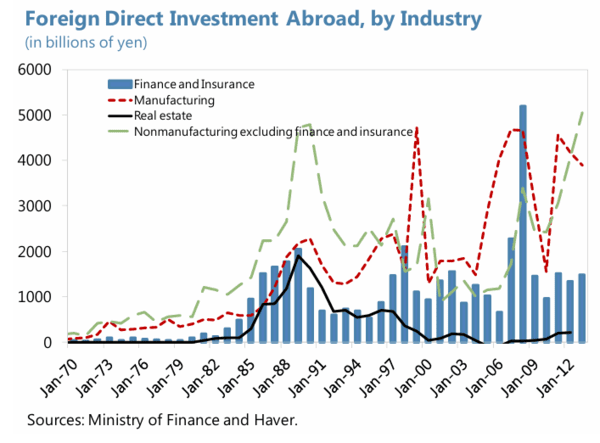

국제경영경제컨퍼런스(IBEC)의 연구에 따르면 플라자 합의로 엔화 가치가 폭등하자, 일본의 수출기업들은 해외로 공장을 대거 이전했다. 이 과정에서 일본의 해외직접투자(FDI)가 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 아시아 신흥공업국들과 홍콩, 한국, 싱가포르 등 고성장 국가들으로 집중적으로 이뤄졌다.

일본 은행들은 해외 투자에 자금을 지원하는 동시에 런던·뉴욕 등 금융 허브에 지점과 자회사를 세워 글로벌 네트워크를 확장했다. 그러나 1980년대 후반부터 시작된 '버블 경제' 사태를 겪으며 일본은행들의 해외 자산은 정점 대비 20% 이상 감소했다.

두 번째 실패는 1990년대 중반에 있었다. 이 시기 일본 금융사들은 빠르게 성장하던 태국·인도네시아·말레이시아 등 국가에서 대출을 늘리며 재도약을 시도했다. 1996년 말에는 하시모토 류타로 일본총리가 금융시스템에 대한 대대적인 개혁을 지시하며 이른바 '금융 빅뱅'이 시작됐다. 이 개혁은 향후 일본 은행들의 인수·합병(M&A)를 가속화했고, 자산 건전성을 크게 개선시켰다.

그러나 해외사업에서는 또 한번의 좌절을 겪었다. 1997년 아시아 금융위기 이후 일본 은행들은 해외사업에서 막대한 손실을 입었고, 결국 해외 대출을 축소할 수밖에 없었다. 해외은행 자산은 2년 동안 약 40% 감소했다.

그럼에도 일본의 해외 확장 시도는 끝나지 않았다. 2005년 이후 일본 금융사들의 해외 활동이 다시 늘었다. 미쓰비시UFJ(MUFG)의 2008년 모건스탠리 90억달러 투자, 2013년 태국 아유타야 은행 56억달러 투자 등이 대표적인 대규모 투자였다. 미즈호는 2011년 베트남·인도네시아에서 현지 금융기관 제휴·인수를 진행했고, 미쓰이쓰미토모(SMFG)는 2015년 캄보디아·홍콩에서 상업은행들을 인수했다.

일본의 해외사업 확장 시도는 빛을 발했다. 2023년 기준 일본 3대 금융그룹(메가뱅크)의 해외 영업이익 비중은 ▲미즈호 67% ▲미쓰이스미토모 58% ▲미쓰비시UFJ 57% 등으로 모두 50%를 넘었다. 더불어 메가뱅크들은 미국·유럽등 선진국 중심의 영업과 IB사업에서 경쟁력을 보이며 성장동력을 확보한 상태다.

한국: 1997년 외환위기 이후 내수중심 사업···세계 경쟁력은 아직 부족

한국 금융산업은 미국·일본에 비해 늦게 출발한 후발주자다. 1878년 일본 제일은행 부산지점이 개설되며 은행의 역사가 시작됐으나, 광복 전까지는 일제의 통제 아래 금융시스템이 작동했다. 1945년 광복 이후에야 독립적인 금융시스템을 구축할 수 있었다.

1990년대 들어 금융 자유화와 자본시장 개방 정책이 본격화되면서 한국 금융사들의 해외 진출 움직임도 활발해졌다. 신한은행이 홍콩·베트남·중국 등에 현지법인을 설립했고, 국민은행은 룩셈부르크·일본 등에 지점을 개설하는 등 해외 진출이 가속화됐다.

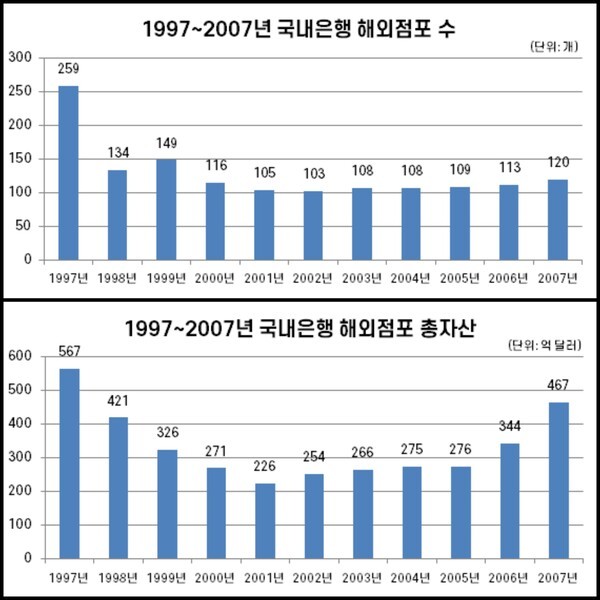

그러나 1997년 외환위기가 그 흐름을 끊었다. 금융감독원에 따르면 국내 은행의 해외점포 수는 1997년 259개였지만, 이듬해인 1998년 134개로 절반 가까이 급감했고, 2002년에는 103개까지 줄었다. 1997년 567억달러였던 국내은행의 해외점포 총자산은 1998년 326억달러, 2001년 226억달러까지 곤두박질쳤다.

외환위기의 충격은 이후에도 해외사업의 걸림돌이 됐다. 대표적인 사례가 태국 시장이다. 1997년 7월 태국에서 촉발된 금융위기와 국내 외환위기의 여파로 1998년 산업은행, 2000년 외환은행이 태국에서 철수했다. 당시 태국 정부는 두 은행의 잔류를 절실히 요청했으나 받아들여지지 않았다. 이후 15년간 태국 정부는 한국 금융사의 진출을 허가하지 않았고, 2013년이 돼서야 산업은행이 간신히 재진출했다.

외환위기 이후 국내 은행들은 해외 대신 국내 영업에 집중하며 대출을 통한 예대마진 중심의 수익 구조를 굳혔다. 한국금융연구원에 따르면 은행 총자산에서 대출이 차지하는 비중은 2002년 50%를 넘은 뒤 꾸준히 커져 2020년 63.6%에 이르렀다. 이후 소폭 하락했지만 여전히 60%대를 유지하고 있다.

2024년 1~3분기 국내 은행의 이자이익 비중은 88.6%였으며, 4대 금융(KB·신한·하나·우리)의 올해 1분기 이자이익은 10조6419억원에 달했다. 금융사별로 ▲KB금융 3조2622억원 ▲신한금융 2조8549억원 ▲하나금융 2조2728억원 ▲우리금융 2조2520억원 등이다.

금융지주들은 국내에서 큰 영향력을 미치고 있지만 세계적으로는 아직 큰 위상을 갖추지 못했다. 지난해 11월 국제결제은행(BIS)이 발표한 '글로벌시스템중요은행(G-SIB)' 평가대상 목록에 한국 금융사는 이름을 올리지 못했다. G-SIB 최종 명단에는 들지 못하지만 평가 후보군에 포함된 은행들을 통상 '버킷 0'으로 칭하는데, 한국 금융사들은 이것에도 포함되지 못했다.

한국금융연구원은 "국내 시장의 성장 한계를 극복하기 위해 성장이 빠른 개발도상국으로 진출해야 한다"며 "이는 선택이 아니라 필수"임을 강조한 바 있다.

- Sh수협은행, 8년전 대출사기 뒤늦게 수면 위로···"고의적 은폐ㆍ늑장보고 절대 아냐"

- ['연못 속 고래' 4대 금융 ①] 역대급 실적에도 해외 비중은 10%대···포화시장·인구절벽에 갇혔다

- [주간금융] '집사게이트' 180억원 투자 기업들 "정상적 투자"···'부당차익' 메리츠 임원들 피고발

- 신한라이프, 보험료 과다수령·보험금 누락 등 덜미···기관주의ㆍ1억3800만원 철퇴

- "과태료 최대 183조 가능"···업비트 두나무 '운명' 초읽기

- 합병 후 70% 급등···금융당국, 시세차익 챙긴 메리츠 임원들 검찰 고발

- 유안타증권 '기관경고'···DLS 증권신고서 미제출 등

- [단독] FIU "우리은행 스포츠토토 사건, 직원 실수 아니다"

- [이달의 역대 금융이슈] 브레튼우즈 체제 출범부터 '라임 사태' 첫 보도까지

- KB금융, 상반기 순이익 3조4357억원···전년比 23.8% ↑

- 키움증권, 변경약관 통지의무 위반 덜미···과태료 720만원

- 타인 명의로 영업하며 수수료 챙긴 보험설계사 덜미···과태료 400만원

- 우리금융그룹, 상반기 순이익 1조5513억원···전년比 11.6% ↓

- [주간금융] '집사 게이트' 투자사 줄소환···금감원 직원들 "금소처 분리 반대"

- 신한금융그룹, 상반기 순이익 3조374억원···전년比 10.6% ↑

- 신한은행, 상반기 순이익 2조2668억원···전년 比 10.4% ↑

- 하나금융그룹, 상반기 순이익 2조3010억원···전년比 11.2% ↑

- ['연못 속 고래' 4대 금융 ③] 해외비중 최대 40% 정조준···아시아 쏠림·국내사 출혈경쟁 극복은 과제

- [현장] iM라이프 노조 "사측이 독불장군식으로 임금체계 변경"

- [현장] "백내장 보험금 부지급이 웬말이냐"···금융당국 수장·손보협회장 등 피고발

- IMF, 올해 한국 성장률 전망치 1.0% → 0.8%

- [초점] 수협은행, 15억 대출사기 은폐했나···강신숙·신학기 내부통제 도마

- [초점] 8개 금융지주 상반기 엇갈린 희비···순이익 '착시효과' 걷어내 보니

- 양기태 Sh수협은행 부행장보, 한국생산성본부 특별상 수상

- 하나금융그룹, 22년 만에 美 신규 채널 'LA지점' 신설···글로벌 진출 가속화

- 최초 비과세배당 앞둔 우리금융···배당수익률 ↑, 여전한 저평가